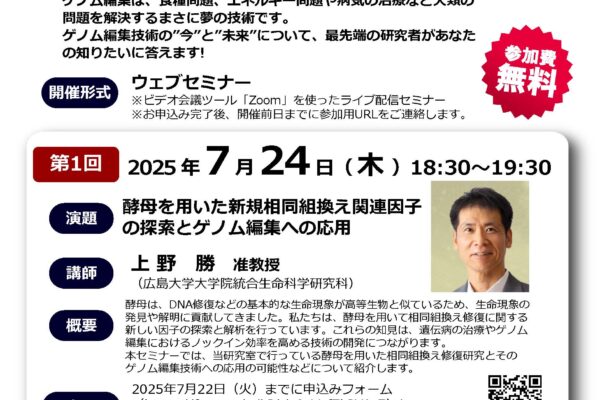

【2025/7/24開催、オンライン、要申込】広島大学卓越大学院プログラム先端科学セミナー「“ゲノム編集”で未来社会を拓く」

「“ゲノム編集”で未来社会を拓く」と題して、本学の強みであるゲノム編集技術に関する取組を紹介し、ゲノム編集の可能性についてわかりやすく解説します。 2025年度第1回のテーマは「酵母を用いた新規相同組換え関連因子の探索とゲノム編集への応用」です。 参加費は無料で、⼀般の⽅もご参加いただけます。ゲノム編集技術の開発と産業利⽤などに興味を持つ皆様のご参加をお待ちしています。 詳細はこちら(含:申し...